▲本殿

建勲神社の歴史を修学旅行レポートとして。

今回は建勲神社の歴史について。

建勲神社(けんくん神社)は織田信長を祀る神社。

織田信長は有名とは言え、普通の人間が神様になった珍しい神社です。

①明治政府が建てた

②なぜ建てのか?

③信長の功績

④信長も神様になる

▲建勲神社から見える左大文字

誰が建勲神社を建てのか?

建勲神社は明治時代に明治天皇の勅命によって建てられました。

勅命(ちょくめい)とは天皇の命令という意味。

ですが建前上は明治天皇が建てたということになりますが。

実際に建勲神社を建てる計画を立てて、建てたのは明治政府になります。

▲拝殿

なぜ明治政府は建勲神社を建てのか?

明治政府は織田信長の功績を称えるために建勲神社を建てました。

評価された信長の功績を纏めますと。

日本が欧米諸国の植民地になっていないのは織田信長のおかげ。

という点です。

江戸幕府を倒して明治政府を設立した人達は世界情勢を見て。

日本の立場を危惧していました。

当時のアジア諸国は欧米先進国の植民地になっており。

日本がいつ植民地になれてもおかしくない状況。

急いで欧米先進国の生活水準まで日本を引き上げて。

欧米先進国と対等な立場になるべく政治・経済・軍備を整えます。

その一環の中で織田信長の功績を見直して。

神社という目に見える形で信長の功績を国民に知ってもらおうとしました。

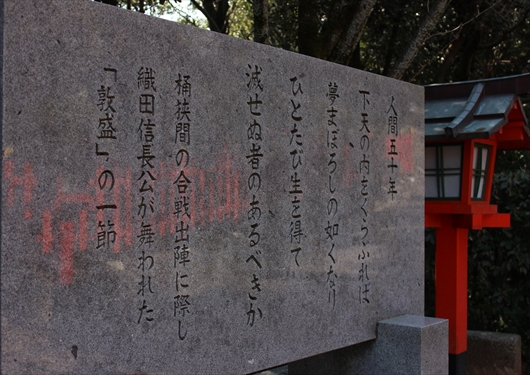

▲敦盛の一説の石碑

信長の功績

特に評価された信長の功績は軍隊の近代化です。

信長は鉄砲を一早く自分の軍隊に導入。

他の戦国大名達の何倍もの鉄砲を用意するだけでなく。

組織化した軍隊を築いたことで勝利を収めました。

またポルトガルやスペインの宣教師を受け入れ、

西洋の知識や技術を柔軟に取り入れ日本の近代化にも貢献しました。

宣教師はキリスト教の布教を目的にするだけでなく、

赴任した国を植民地にする目的も持ち合わせていましたが。

当時の宣教師達が信長や戦国大名達が軍事力を備えていることを母国に報告し、

日本を植民地にするのは簡単ではないという手紙が残っています。

つまり信長が強大な軍事力を持って日本を統一したことが、

欧米諸国が日本を植民地することを躊躇させたのです。

▲本殿

信長も神になろうとしていた。

織田信長が生きていた頃に総見寺と呼ばれるお寺があり。

そのお寺では織田信長が神様として祀られていたと言われています。

ポルトガルの宣教師の一人であるルイス・フロイスが書き残した本の中には、

信長が部下達に対して総見寺を普通のお寺と同じ様に参詣し、

自身を仏様と同等に崇めることを命令したと描かれています。

信長と言えば延暦寺の焼き打ち事件や本願寺との戦いなど、

神をも恐れぬ罰当たりなことを起こしたことで有名ですが。

彼自身は部下達に自身を神格化することを求めました。

▲建勲神社から見える東山大文字

信長の宗教観

おそらく信長は神様や仏様の存在を信じていませんが、

宗教は利用する価値があることを気づいていたのではないでしょうか?

信長の生まれた愛知県の隣にある三重県には伊勢神宮があり、

今も昔も多くの人が参拝に訪れる神社です。

そして多くの人が伊勢神宮に祀られる神様を崇める一方で、

伊勢神宮が参拝客によって儲かっていることを信長は知っていました。

もし部下達や多くの人々の心に信長を神様として崇める気持ちが生まれれば、

信長に対して反抗する人を無くすことができます。

さらに参詣客が増えれば増えるほど信長にお金が入ってくる一石二鳥。

当時の常識を打ち破り、合理的な判断ができた信長は宗教のことも理解していたでしょう。

信長が本能寺の変で亡くなってから約500年。

信長は建勲神社で神様として祀られている状況を、あの世でどんな風に思っているのでしょうか。。。

建勲神社へのアクセス方法

建勲神社は歩いていける距離に電車の駅がありません。

そのため京都駅から建勲神社へ行く場合は地下鉄で北大路駅まで行った後、バスで建勲神社前駅か船岡山駅で降りて行きましょう。

(京都駅から北大路駅まで乗車時間:14分。乗車賃:260円 北大路駅から建勲神社駅までのバス乗車時間は7分。乗車賃:230円)